イベントレポート

みんなで「湿地」を再生!プロジェクト ~観察園はまるごとビオトープ~

いろんな生き物がお互いに関係をもって暮らしていける空間、例えば草地、川、林、森、湿地など、昔から生き物がいっぱいいるところを「ビオトープ」といいます。

自然体験観察園は、全体がビオトープです。雑木林、田んぼ、池などいろんな種類のビオトープがあります。

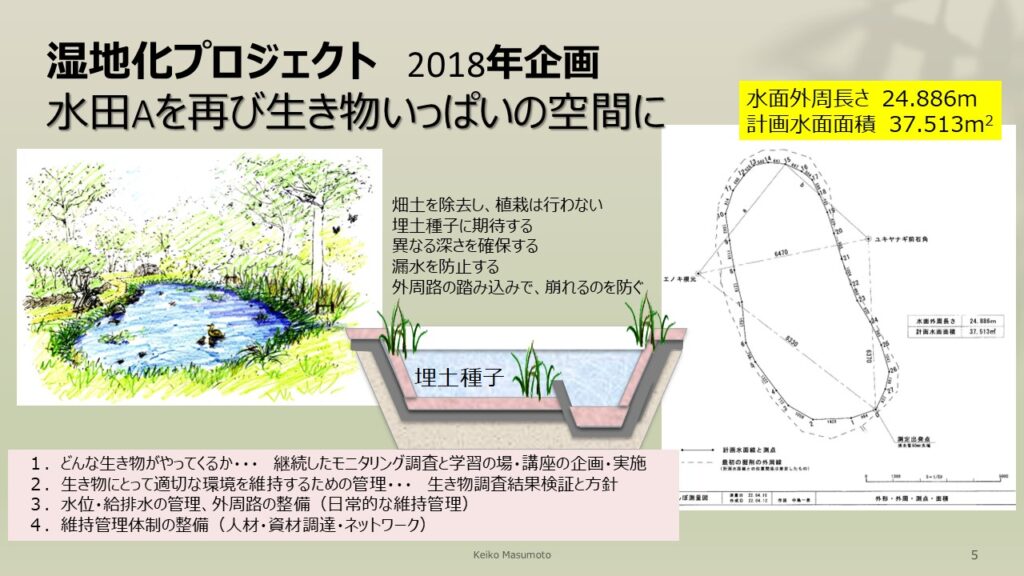

今回、自然体験観察園内に、湿地を再生することになりました。

この作業はNTT西日本関西支店の職員の皆さんと大阪市エコボランティア及び大阪市環境局が協働して実施しています。

今回、NTT西日本関西支店より、 多くの職員の皆様にボランティアとしてご参加いただいているほか、 ビオトープづくりに必要な遮水・保水材をはじめ、縁石やショベルなど資材のご提供をいただきました。生物多様性の保全に寄与するよう、プラスチック系の資材は選ばず、遮水、保水としてベントナイトという粘土鉱物を選ぶなど、自然体験観察園の趣旨に沿った資材となっています。

また、大阪市エコボランティアさんには、作業内容の計画立案、実施報告書の作成、工程の再検討など、湿地再生作業全体のコーディネート及び実働を担っていただきました。

【NTT西日本の地球環境保護活動】

NTT西日本グループは電力エネルギーを大量に使用(CO2を排出)する企業の責務として、地球環境保護活動に取り組んでいます。

その活動のひとつとして、生物多様性保全活動の取組である「みどりいっぱいプロジェクト」を展開しています。この度、関西支店の取組として、大阪市が鶴見緑地内自然体験観察園で進める水田跡地の再生・湿地化に積極的に協力し、協働して取り組んでいます。

これまでの活動を紹介します。

2019年11月9日 土曜日

湿地の再生化に向けた初作業です。NTT西日本関西支店の職員の皆さんと協働して進める湿地化プロジェクトです。

最初に、エコボラさんから本日の作業について説明がありました。今回は、底を掘り下げ土を運び出す作業です 。思った以上に土が重たく、掘るのも運ぶのも重労働でした。

2019年11月23日 土曜日

前回の作業に引き続き、さらに深く掘り下げます。浅い部分で40cm、深い部分で60cmをめざして掘り進め、土を運び出します。結果、想定以上の深度になりました。この上に遮水層を重ね、さらにもとの土で覆うので、最初はかなり深く掘り下げました。

2019年12月14日 土曜日

今回も天気に恵まれました。NTT西日本関西支店から参加いただいたのは総勢36名となり、土を掘る人、運ぶ人に別れ、作業はどんどん進みます。

また、ご参加いただいた方に、自然体験観察園という場所が生き物の住処となるよう、自然体験観察園全体をビオトープととらえて維持管理していることなど、環境学習の場として運営していることを、エコボラさん他運営スタッフと一緒に現地を歩いて実感していただく機会ともなりました。

2020年1月18日 土曜日

今回は、いよいよベントナイトを扱います。水を張ったあとの水漏れを防ぐため、ベントナイトの遮水性、保湿性を利用します。粉を吸い込まないように、防じんマスクをつけて作業しました。

ベントナイトと土を混ぜ合わせて底面に敷き詰めます。均一に混ぜ込むため、何度も掘り返しては混ぜる作業を繰り返します。

また、粗朶を作るため、枯れ木や倒木の枝を切りそろえまとめる人など、分業してどんどん作業は進んでいきます。 さらに、後日にわたり、エコボラさんによる粗朶束づくりも進められました。

※粗朶:水面の動きによる側面への衝撃を抑え、かつ水生動植物のすみかにもなるよう、枯れ枝などを利用して作ります。

作業後、ベントナイトが混ざった土が水分を含むと、洗い落とすのが大変なことにびっくりしました。

2020年2月1日 土曜日

今回は、側面(斜面)を、ベントナイトと土の混合物にしていきます。緩やかな傾斜をつけるよう混合物を盛っては叩いて地盤を固めるなど、根気のいる作業を続けます。仕上がりは、ずいぶんと傾斜がつき、理想の形に近づきました。

作業後、ベントナイトが混じって粘土状になった土を、用具や長靴から洗い落として、作業を終了しました。この作業が、思った以上に大変でした。

2022年2月6日 日曜日

前回から2年の間、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、NTT西日本関西支店の職員の皆さんとの共同作業は中止となっていましたが、作業を再開しました。

今回は、ベントナイトが有効に機能しているかの確認と覆土作業です。まず、覆土に使う土砂(前もって蓮田から取り出しておいた)を運んできます。その間に、ベントナイト層の厚さを調べます。当初想定より大きいところで20数cmはありました。次に、凹凸のできたベントナイト層(底面)を均し、その上に蓮田土を被せます。その後、土を固めるのですが、法面部は湿気がたまっており前もって組んだ板を使って慎重に固めます。

次回は、3月6日(日曜日)に、粗朶の設置を行う予定です。

2022年3月6日 日曜日

今回は、粗朶を固定する作業で、池の岸の浸食防止を目的として実施します。まず、レーザー光の出る水準器を使って池の法面に水面高を表示します。そして、その高さに粗朶(2年前にNTT西日本関西支店の職員の皆さんと協働で製作)をそろえて置き、麻ひもでつないでいきます。最後に、粗朶の上に蓮田土を被せ固定します。この作業によって、ようやく目標とする湿地の姿が見え始めました。

次回の作業は、4月に行う予定です。

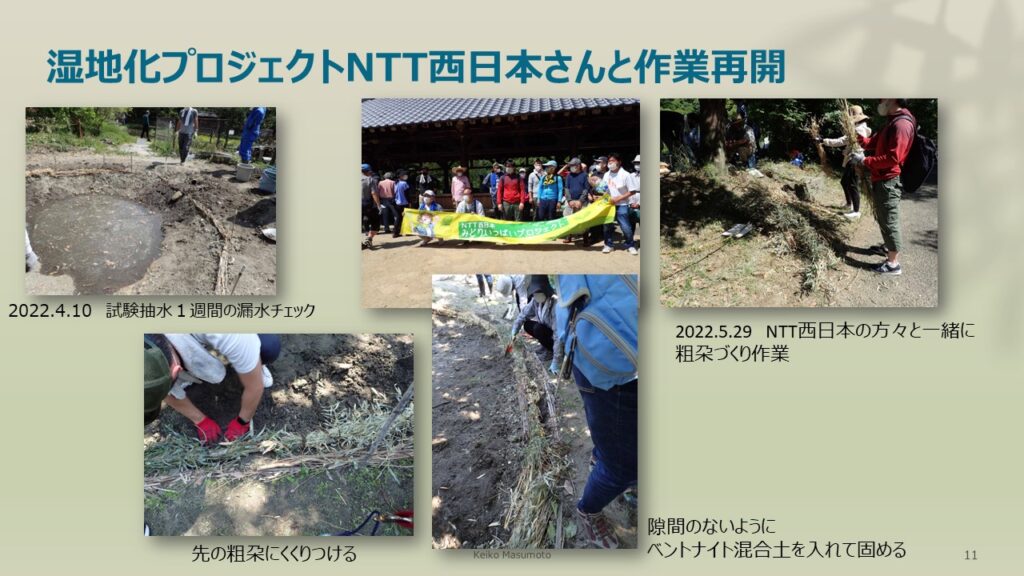

2022年4月10日 日曜日

今回は、水面面積の測定と通路の盛土です。まず、割竹を湿地の周囲に約1m間隔に立てます。次に、レーザー光の出る水準器を使って、水面より約20cm高い場所を竹にテープをはって明示していきます。その後、基準点から割竹までの長さを測っていきます。後日、図面におこして面積を割り出します。

また、周囲の西側の低い場所に土を盛って、池の水が道の方に乗り越えられないようにしました。

次回の作業は、4月17日で水質検査を行う予定です。

2022年4月17日 日曜日

今回は、水質検査と盛土(粗朶周辺)です。NTT西日本

関西

支店

の職員

の方2名が参加されました。再開後、初めての共同作業です。

そこで、2019年からの取り組みの振り返りから行い、今後の作業予定について話し合いました。次に、湿地に出かけ、水質検査をしました。pH値は、一週間前よりもアルカリ性が強くなっていました。検査後、ポンプを働かせて水を抜きました。また、粗朶周辺における防水の効力が少し弱く思われたので、蓮田にあった粘土質の土で補強し防水能力を高めました。

次回は、5月の予定です。

2022年5月29日 日曜日

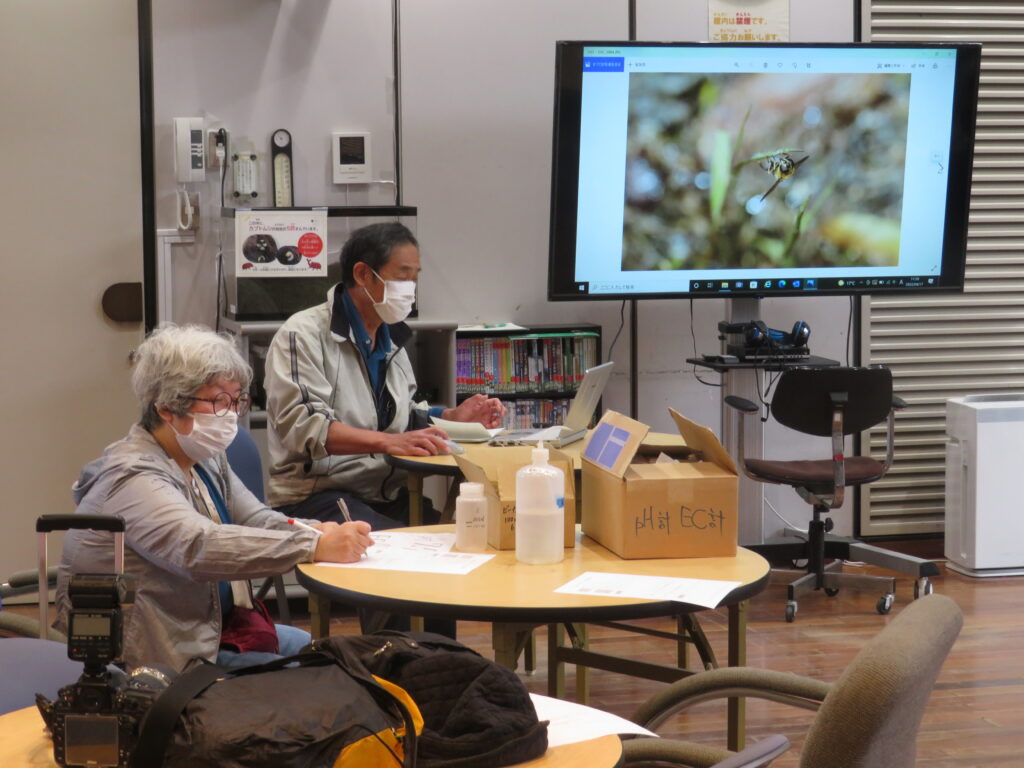

今回は、NTT西日本関西支店の職員およびご家族の方27名に参加いただき、エコボラさんとの共同作業を行いました。まず研修室において、これまでの湿地化作業の振り返りと本日の作業説明をさせていただきました。

次に、湿地に出かけ、参加者をA・B、2グループに分けて作業をしました。Aグループは、田んぼAの草抜き及びベントナイトを混ぜ合わせる作業、Bグループは、粗朶づくりと粗朶を固定する作業です。

ベントナイトの混合土をつかって、今ある粗朶の内側にもう1周分の粗朶を設置しました。

子どもたちにはオタマジャクシなどの虫取りで、楽しんでいただきました。

次回は6月の予定です。

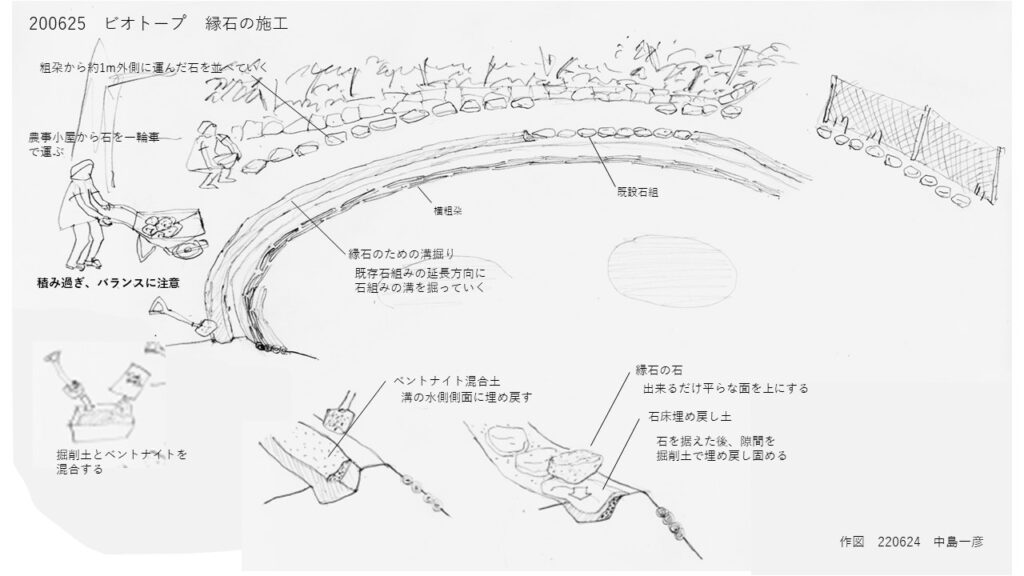

2022年6月25日 土曜日

今回も、NTT西日本関西支店の職員の方14名に参加いただき、大阪市エコボランティアの方9名との共同作業を行いました。なにわECOスクエア1階研修室において、これまでの湿地化作業の振り返りと本日の作業説明をさせていただきました。

今日の気温と湿度は、熱中症が非常におきやすい危険な天候です。そばに、WBGT(暑さ指数)計をおいて作業を進めました。

今日の気温と湿度は、熱中症が非常におきやすい危険な天候です。そばに、WBGT(暑さ指数)計をおいて作業を進めました。

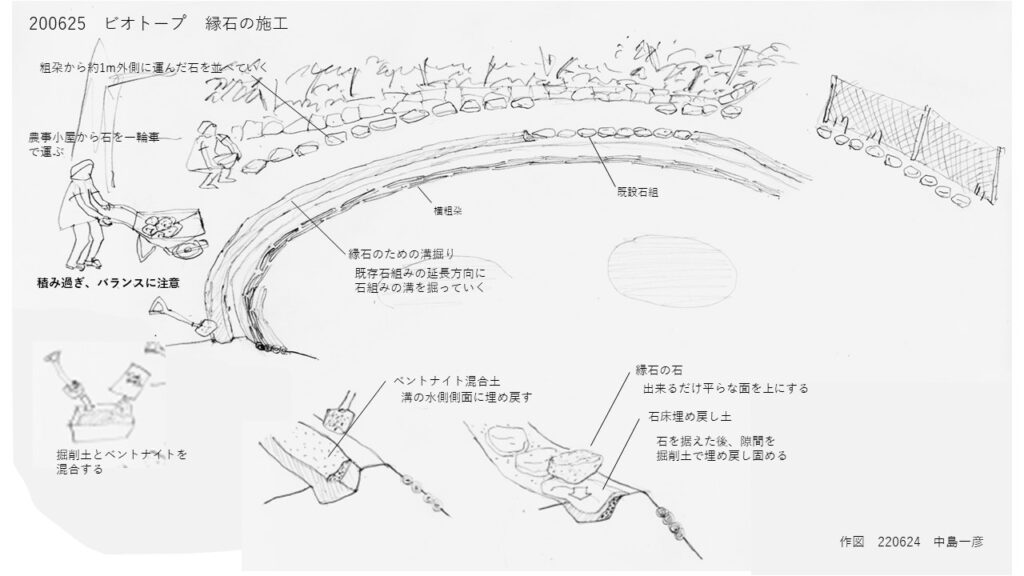

まず、縁石を農事小屋から湿地まで運びます。次に、縁石を置くための溝堀りをします。縁石の石は、できるだけ平らな面を上にします。石を据えた後、隙間を掘削土で埋め戻し固めます。最後にベントナイト混合土を縁石の水側の側面に埋め戻し完成です。

次回は7月30日(土)の予定です。

2022年7月30日 土曜日

今回、NTT西日本関西支店の職員の方4名に参加いただき、大阪市エコボランティアの方9名との共同作業を行いました。なにわスクエア1階研修室において、湿地化作業の現況と本日の作業説明をさせていただきました。

本日の作業は、まず、湿地に降雨で溜まっている水抜きと雑草取りを行った後、配水管の設置作業を行いました。おわりに配水管の周りに石を置き固定させました。

最後に、埋土種子入り覆土(ユキヤナギ側通路・北の盛土・南の盛土)の埋め戻し作業を行いました。

今後、注水テストを行い、排水口等に不具合がないか確認し、次回8月21日の完成を目指します。

2022年8月21日 日曜日

本日は、NTT西日本関西支店の職員の方5名に参加いただき、大阪市エコボランティアの方9名と環境局2名の共同作業を行いました。はじめに、なにわスクエア1階研修室において、前回の湿地化作業進捗状況と本日の作業説明をさせていただきました。

まず、埋土種子入り覆土の残り(湿地東側通路・北側の盛土・南側の盛土)を湿地内に埋め戻す作業を行いました。湿地内の深さを測定したところ、おおむね35㎝で、ほぼ計画どおりでした。

次に、湿地の浅い場所から深い場所に土が流出しないように、敷石により仕切りを作りました。

最後に、湿地内に設置した約10mの配水管を固定するための置石のイメージを検討するために、仮置きをしてみました。その後、注水テストを行い、本日の湿地化作業を終了しました。

次回は、11月下旬に完成セレモニーを開催する予定です。

2022年11月23日(祝・水曜日)

本日は、3年間かけて取り組んできました「湿地化プロジェクト」の完成記念セレモニーを行いました。

出席者は、NTT西日本関西支店長並びに多くの職員の皆様およびそのご家族様12名、大阪市環境局環境施策課長・課長代理、大阪市エコボランティアの方8名で執り行いました。はじめに、関係者代表としまして、大阪市環境局環境施策課長とNTT西日本関西支店長からご挨拶がありました。

次に、大阪市エコボランティアさんから、「田んぼA湿地化完成に至るまで~コラボレーションの成果~」について報告がありました。

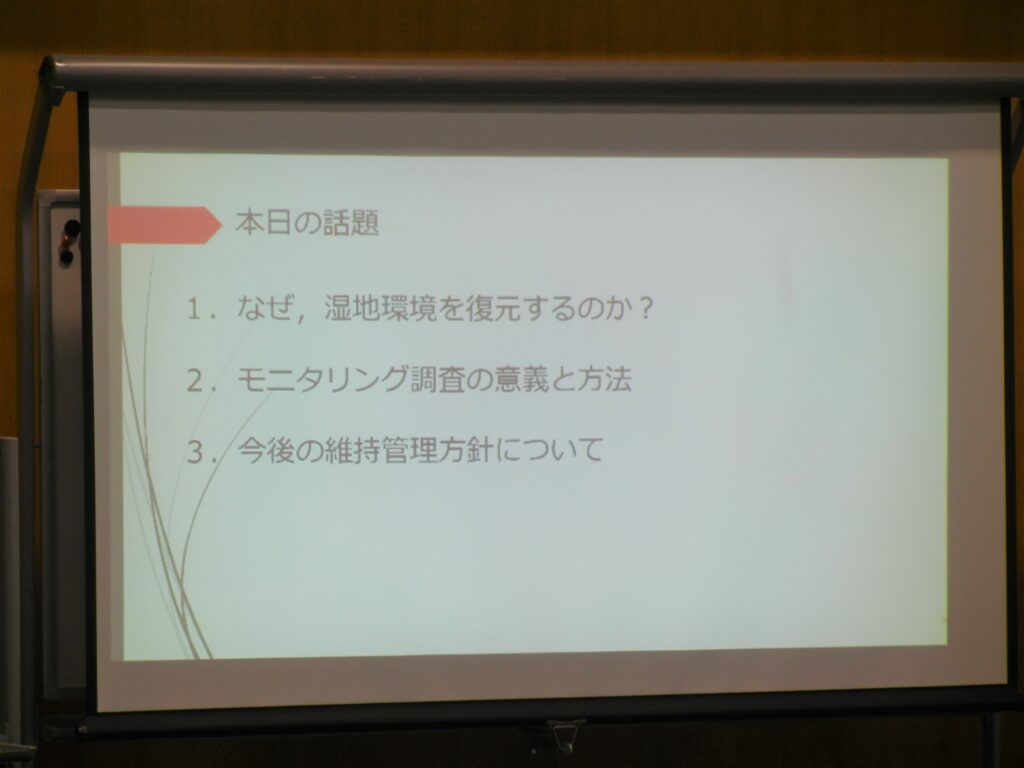

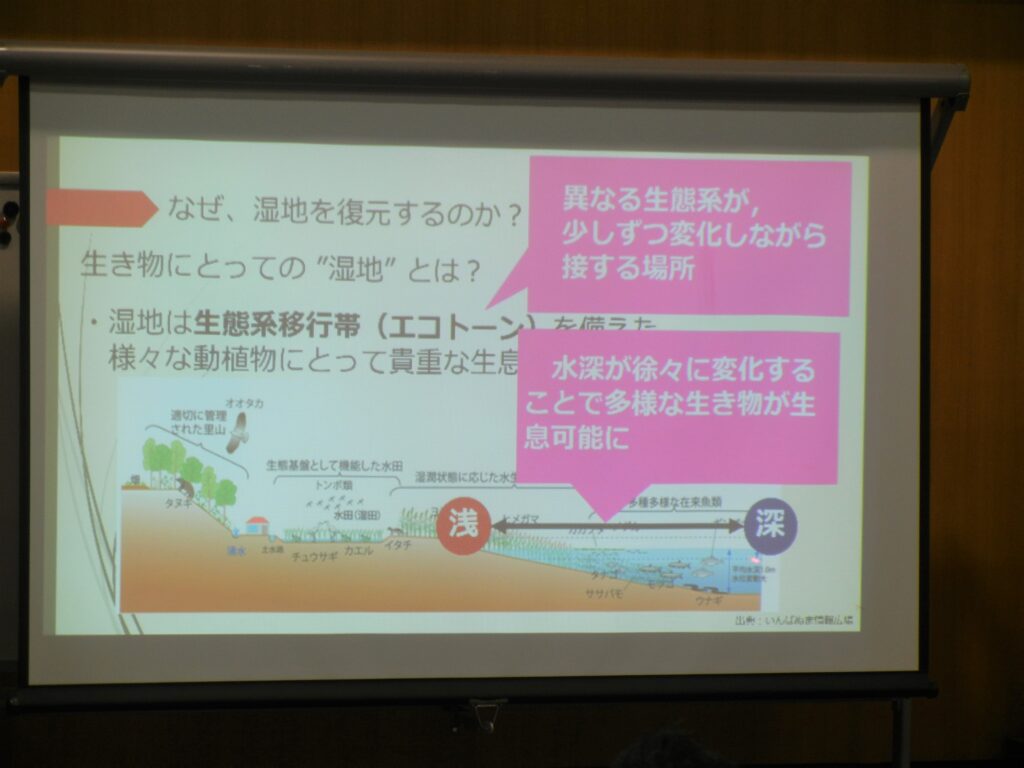

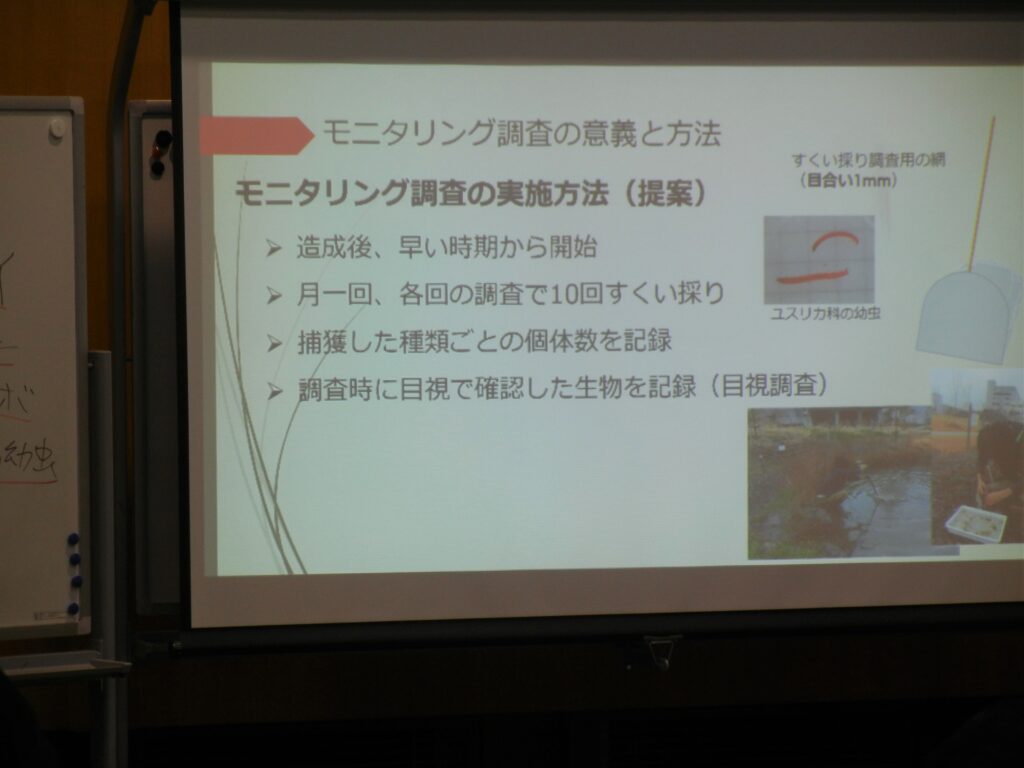

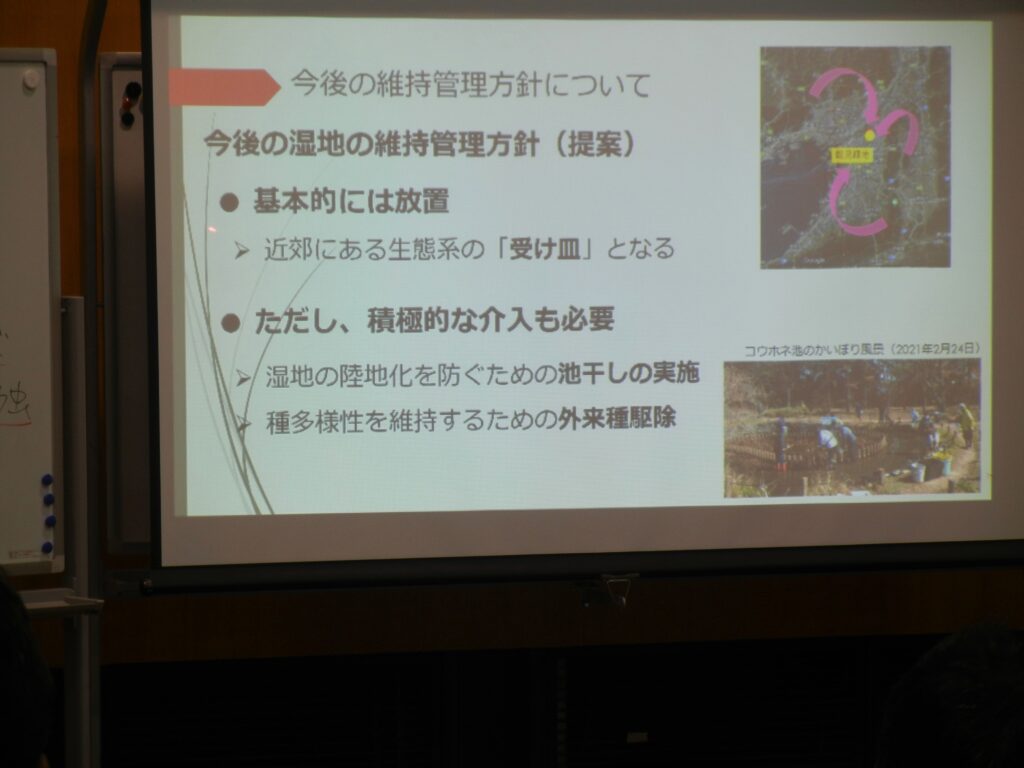

引き続き、基調講演として、大阪市立環境科学研究センター 秋田耕佑氏より「生き物たちの豊かな個性とつながり~湿地の生き物モニタリング調査に向けて~」のお話がありました。

基調講演終了後、大阪市エコボランティアさんをファシリテーターとして意見交流を行いました。

最後に、完成した湿地を見学して、完成記念セレモニーを終了しました。なお、雨天のため記念写真は、なにわECOスクエア1階研修室にて行いました。

生き物いっぱいの湿地という意味での完成はこれからとなります。あらたな自然体験観察園のすばらしい施設となるよう、今後とも多くの方々のご協力をお願いします。

■関係代表者挨拶

■湿地化完成に至るまで

■基調講演

■意見交流

■現地見学 ■記念写真