<イベントレポート>藍講座 ①

令和7年7月26日(土)に「藍講座」第1回を実施しました。

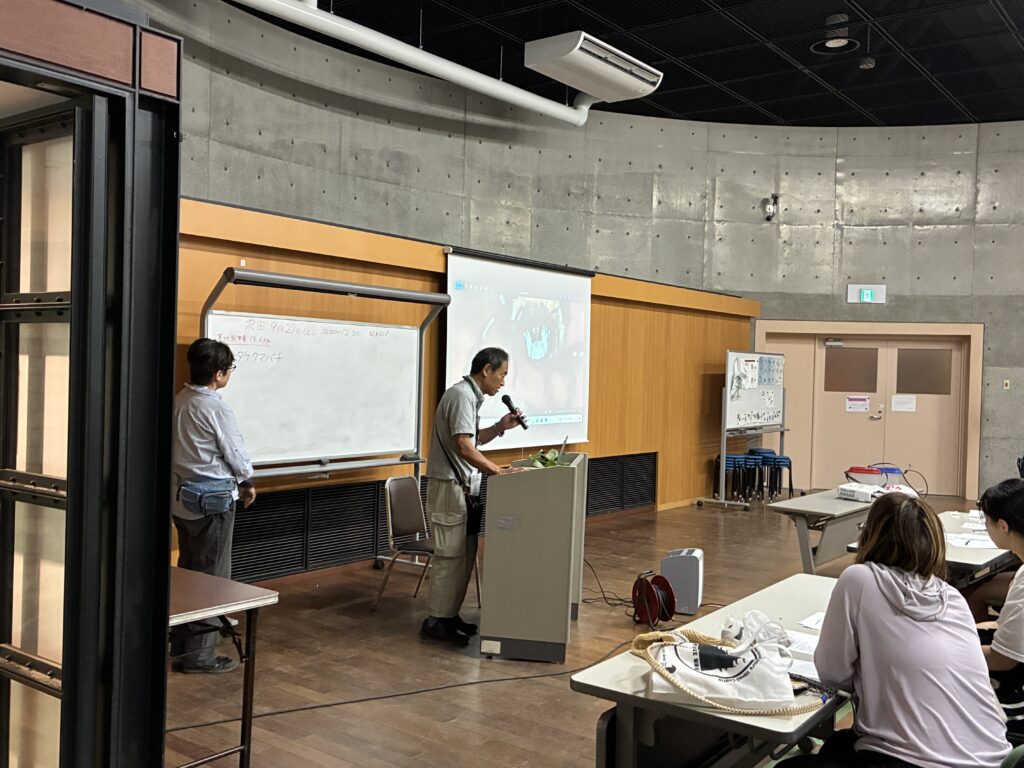

まずは講座の流れや作業の説明がありました。

第1回講座では、自然体験観察園にて参加者の方ご自身でタデアイを刈っていただき、その葉を使った生葉染めをしていただきます。

その後、畑に生息している生物について画像とともに学び、生物多様性に関する知識や興味を深めます。

説明の後、自然体験観察園のタデ畑に移動しました。

タデアイは非常に元気よく育っておりきれいな緑色が広がっています。

まず、下から15cmを残してタデアイを刈っていきます。

2番刈りのために草も一緒に取っておくことが重要です。

皆さんでタデアイ刈りと草抜きを並行して進めました。

刈り終わったタデアイは袋に、抜いた草は畝の間に置いておきます。

皆さん素早い手つきで作業をされ、予定時間よりも早く進めることが出来ました。

研修室に刈り取ったタデアイを持ち帰り、

ブルーシートが敷かれた机にタデアイを広げを葉と茎に仕分けをしていきます。

机にたくさんあったタデアイも、皆さんでワイワイ協力しながら作業をし、あっという間に仕分けが終わりました。

仕分けが終わると、次は生葉染め体験です。

まず、刈り取ったタデアイの葉を手に取り、葉の表側が外になるように丸めます。

そのタデアイで、布にステンシル型を使って染めていきます。

ステンシルシートの角に引っ掛けるようにタデアイをこするのが、綺麗に色を出すためのポイントになります。

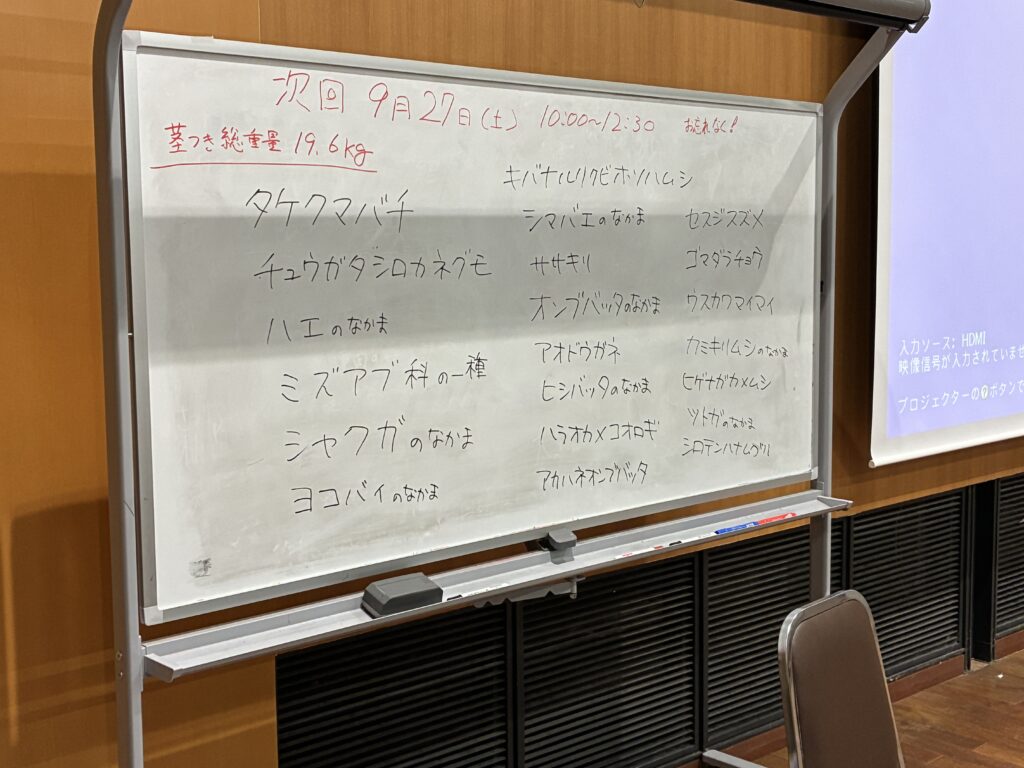

作業が終わると畑で見られた生き物について写真付きでの解説がありました。

一つの畑に、多くの生き物が共存していることが確認出来ました。

これらの多くの生態系が都市に住まうというのは、都市化が進む私たちの生活ではなかなか見られないことです。

そのような状況下で、この自然体験観察園は非常に重要な役割を果たしていると言えます。

今回刈り取ったタデアイは、参加者の皆さんが持ち帰り、自宅で乾燥させたものを第2回講座に持参します。

エコボランティアの桝元さんからは、家での保管方法に際しての説明もありました。

タデアイの葉は放置しておくと、部屋の湿気を吸収してしまいカビが生えやすくなります。

そのため、部屋で保管する場合はしっかりと乾燥させ、その後は袋の口を縛り乾燥状態を保持する必要があります。

乾燥させた葉がどのような色を生み出すのか、とても楽しみですね。