<イベントレポート>田んぼの四季2025~田んぼで学ぶSDGs~ ③

7月26日(土曜日)、「田んぼの四季2025」第3回講座がなにわエコスクエアと自然体験観察園で実施されました。

今回の内容は草取り・成長記録・生き物調べです。

講師は大阪市エコボランティアの野崎輝夫さん、栗山純彦さん、中谷憲一さんで、稲作り・生き物探しを中心に担当が分かれています。

5つの田んぼに分かれて作業することになるので、今回も参加者は5班に分かれて、班ごとに行動します。

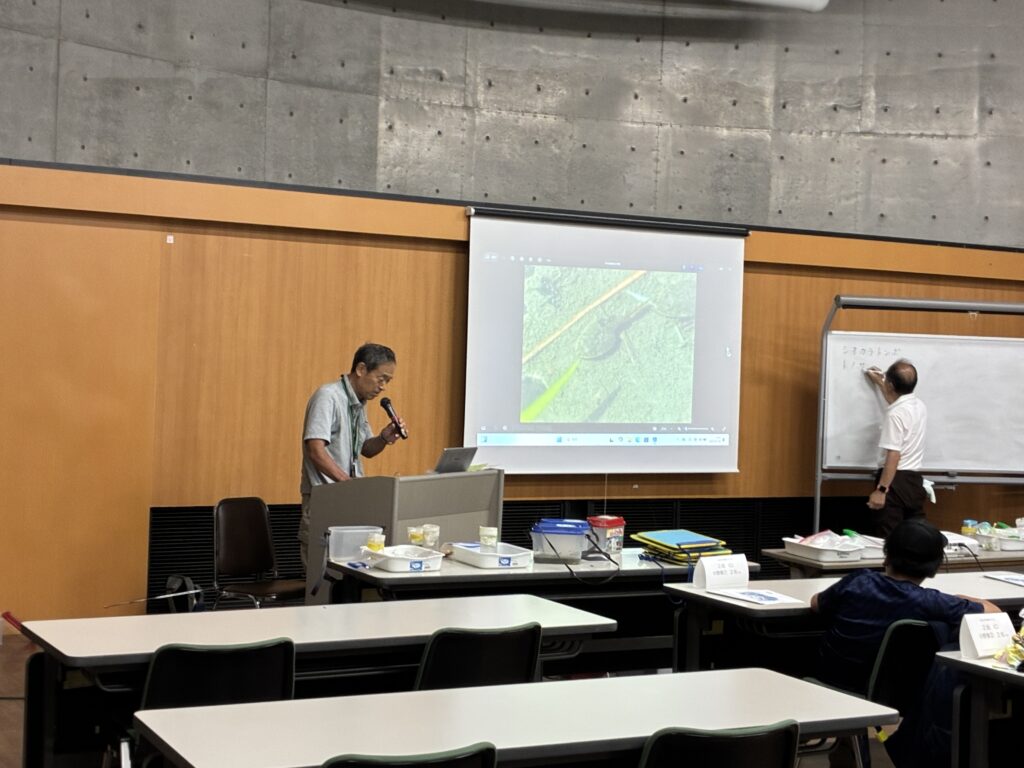

まずは研修室で、野崎さんからこの日のスケジュールと稲の計測方法などについて説明がありました。

草取りの仕方については、田んぼに出てから栗山さんに説明してもらいます。

計測の道具を持って、班ごとに田んぼに向かいました。

田んぼに出ると、田植えしてから1か月くらいしか経っていないのに、草の多さにびっくりです。

草取りの前にまずは決められた観察株の計測をします。

稲の丈、葉の幅や、株の数、水温などを測って、調査票に書き込みます。

草取りは、除草剤を使わないので、草取り機や皆さんの手で取っていきます。

講師から草取り機の使い方、草を手で取る時の注意点を聞きます。

田植えの時のように裸足で田んぼに入って草取り開始です。

草取り機に挑戦した方は、だんだんコツをつかんで操作していました。

ひたすら手で一所懸命に取っている方も。

皆さんの協力で草におおわれていた田んぼがすっきりきれいになりました。

草取りの後は田んぼでの生き物さがし。

網を使って生き物をすくったり、容器に田んぼの水を入れて持ち帰ります。

研修室に戻って、顕微鏡の使い方の説明を受け、実際に手元で持ち帰ったものを観察します。

微小な生き物が顕微鏡で大きく拡大されて、皆さん熱心に観察されていました。

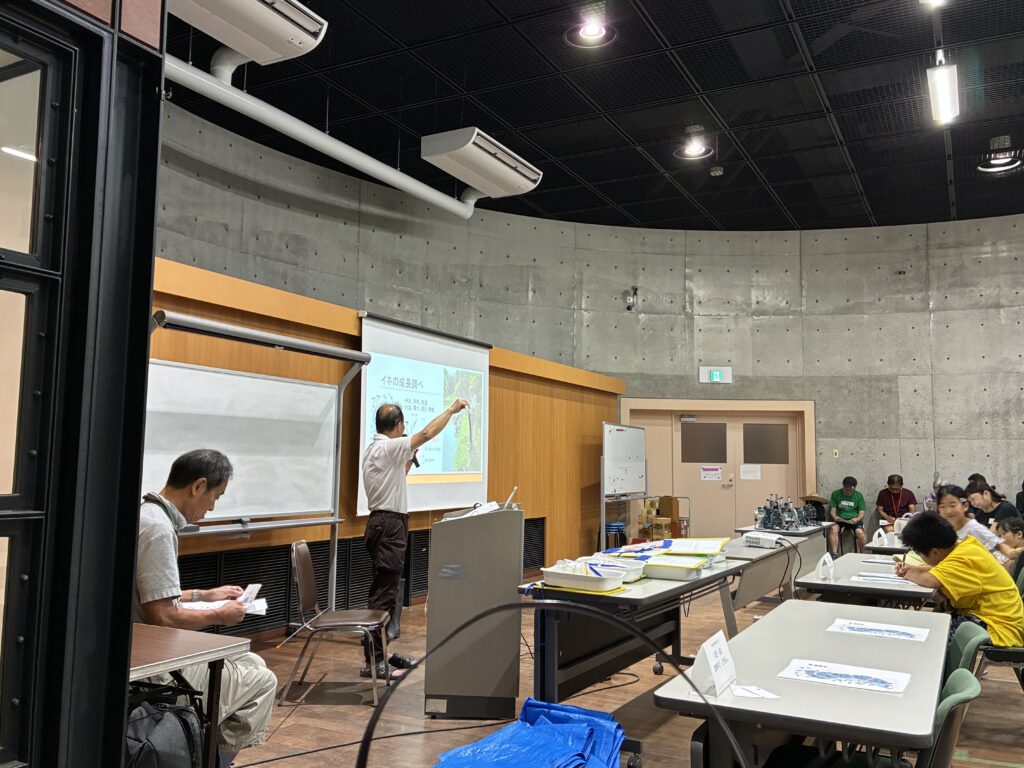

次に、中谷さんからモニターの写真を見せながら、今日見つけられた生き物についてのお話がありました。

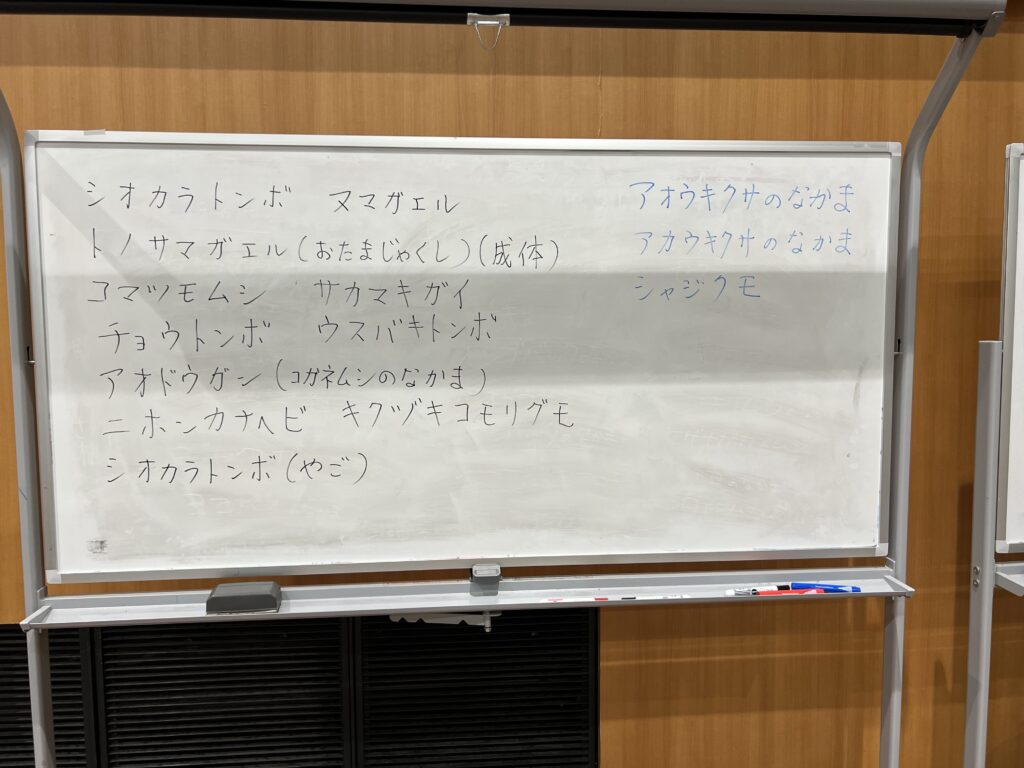

田んぼには、カエルやトンボ、クモなどいろんな種類の生き物が、幼虫や成虫の形態で観察することができました。

また、それぞれの特徴など詳しく説明していただきました。